ヴィウの囁きと美しき挑戦。

シーズン1 始まりのささやき

エピソード8〈揺るぎない結果〉

――奈緒美が京都から帰った翌日。

高埜木魂から渡された原料と資料を胸に、会社のオフィスへと向かった。

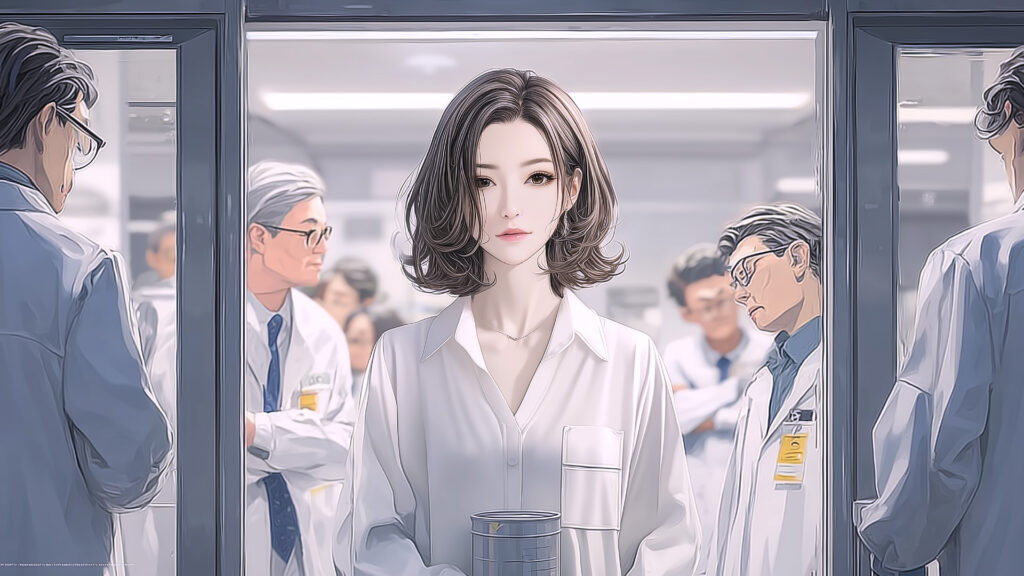

開発フロアのドアが開いた。

「チーフ、おかえりなさい!」

立ち上がった祐輔の声が、ワンフロアの空気をやわらかく揺らす。振り向いたメンバーの目に、ほんのわずかだが光が戻っていた。

奈緒美は深呼吸をして、抱えていたアルミ缶をそっと机の上に置いた。

「これが……新しい原料よ。

オリーブの粉末。

資料も一緒に確認して」

彼女は高埜木魂から受け取った紙の束を差し出し、祐輔の方へ向き直る。

「この資料、PDFにして複製を保管しておいて。

原本は研究室に渡すから。

版管理、あなたのリポジトリにも残して」

「了解です!」

短く頷き合い、奈緒美は缶と原本を抱え直した。

研究室へ向かう通路は、朝の光が斜めに差し、床の白を一段明るく見せていた。

京都から帰ってからの奈緒美には、同じフロアでも空気は別物だった。暗闇の底で手探りだった頃とは違う――そんな感覚を、歩幅のリズムが教えてくれる。

*

研究室の自動ドアが開く。白い匂いがする。

「お疲れさまです」

白衣の研究員が振り向く。無言の視線がアルミ缶へ吸い寄せられた。

奈緒美は缶を開け、さらに内袋のアルミパックを取り出す。

「高埜さんから。

オリーブの粉末です。

原本の資料、テクニカル編は巻末に」

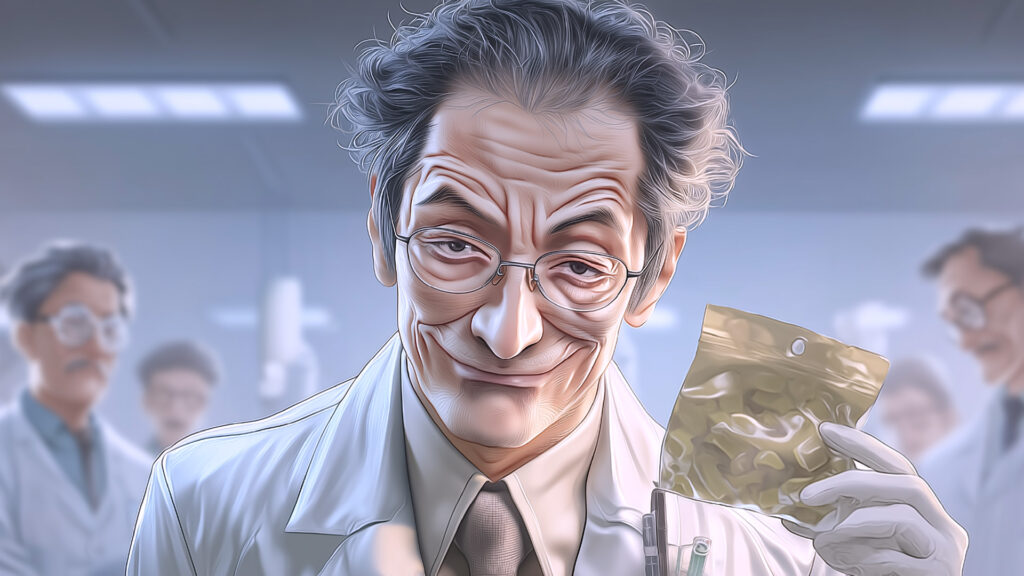

研究員のひとりがパックを受け取って透かすように見た。

「……なんだこれ?」

袋口を指でつまみ、乾いた手つきで軽く振る。

「フリーズドライ加工?

大袈裟な」

その声には、技術の正しさを認めつつも、どこか鼻で笑う響きが混じっていた。

奈緒美は、言葉を飲み込んで小さく頷いた。

(大袈裟かどうかは、結果が答える)

胸の奥で小さな火花が散る。だが今は、火花よりも進行表だ。彼女は手短に要件を伝え、発酵の準備を依頼した。

「培養槽は3系統で。

温度・湿度のレンジはこれ。

試料の記録は写真も残して」

研究員たちは手際よく動き出し、パラメータがモニターに並ぶ。

防塵ガラス越しに、粉末が慎重に投入されていく。計器は落ち着いた数値を示し、緑のランプがぽつりと点った。

安堵が広がる。

(よかった……これで間に合う)

奈緒美の胸にも、ようやく呼吸が満ちた。

*

二日が過ぎた。展示会まで、残り二日。

研究室には、張り詰めた静けさが戻っていた。測定の時刻が近い。

テーブルの角に置かれた紙コップの水は、もうぬるい。時計の針は音を立てないのに、焦りの音だけが耳の奥で鳴っている。

「測定、始めます」

研究員の声。

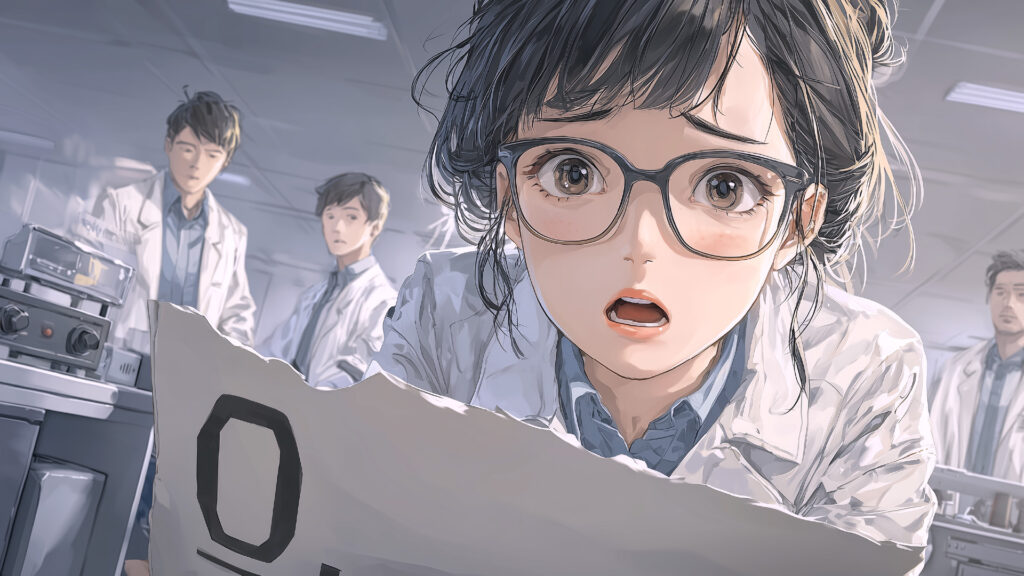

試験機のランプが点滅し、インジケーターが滑るように動いた。紙がプリンタから吐き出される。白の帯にインクの線が走って止まる。

研究員が目を落とし、固まった。

「……ゼロです」

誰かが息を飲む音が、やけに大きく響いた。

奈緒美の視界の縁が静かに暗くなり、床に微かな揺れを感じる。

発酵の手順は踏んだ。見た目も匂いも、進んでいるように見えたのに――結果は空虚だった。

「そんな……」

声が擦れ、すぐ空気に吸い込まれた。

「やっぱり効かないじゃないか」

「見た目に騙されただけだ」

諦めと冷笑の混ざった声が、静かな実験室の壁を回って戻ってくる。

今朝までの安堵感は、まるで嘘だったかのように消えた。

奈緒美は机に手を置き、指先の感覚を取り戻そうとした。

(どこかを間違えた?

どこ?)

頭の中でチェックリストが高速で走る。だが答えに触れる前に、心臓だけが早鐘を打った。

そのとき、祐輔が顔を上げた。

まっすぐこちらを見るわけではないのに、視線に光が走った。

何も言わず、椅子を押しのけて立ち上がると、足早に研究室を出ていく。ドアの閉まる音がいつもより大きい。

何秒、何十秒だったのか、時間の輪郭が萎む。

奈緒美は追いかけず、ただ胸の前で指を組み替えた。鼓動の数を数える以外、今できることが見当たらない。

*

数分後。

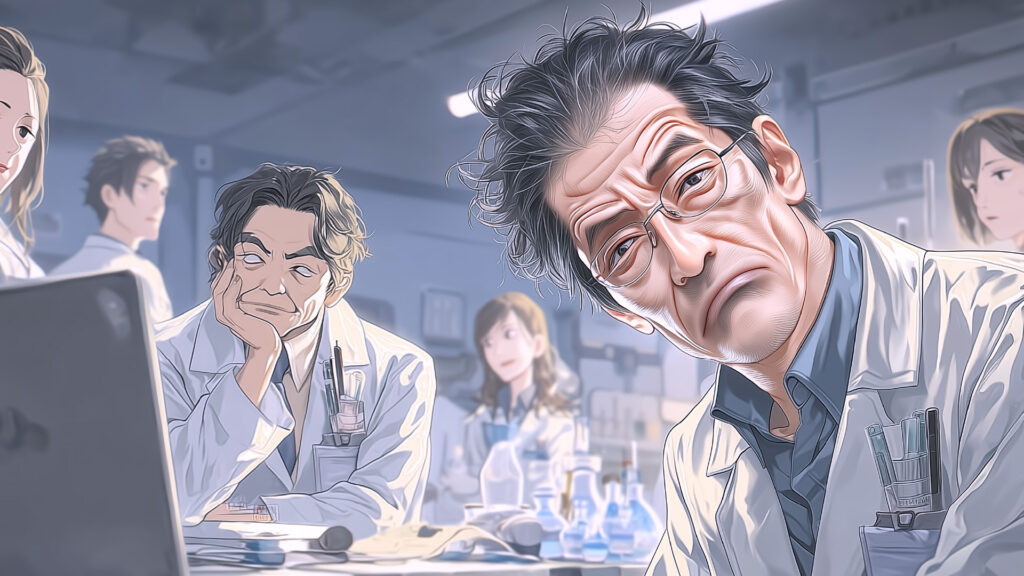

祐輔はノートパソコンを抱えて戻ってきた。

額にうっすら汗を浮かべたまま、近くの台に置く。指がタッチパッドを滑り、ファイル名の一覧が呼び出される。

「これ、見てください」

モニターには、複製保管しておいたテクニカル編のPDF。

スクロールバーが進み、あるページで止まる。

満月のイラストと、赤い強調線が目に飛び込んだ。

──粉末は必ず満月の日に発酵させること。

沈黙が落ちた。

研究員の一人が眉をひそめる。

「満月の日?

タイミングで結果が変わる?

馬鹿な」

もう一人が唇だけ笑って肩をすくめた。

「オカルトだろ。

そんなことで再現性が左右されるなら科学じゃない」

「でも!」

祐輔は声を張る。

「今回、満月じゃない日に仕込んだんです。

効果ゼロの理由、これしか――」

最後まで言い切る前に、鼻で笑う音が遮った。

「満月の夜にドラマティックに、って話は理解できるよ。

発表用の演出なら上出来だ。

でもデータはゼロだ。

現実を見よう」

空気が重たく沈む。

祐輔は唇を噛んで画面から目を離さなかった。

奈緒美は青ざめたまま、研究室の白さが遠のくのを感じていた。

彼らの言葉は、鋭く胸に刺さった。

けれど、抜く力がもう残っていなかった。

(ここまでやってきたのに……あの光は幻?)

喉が熱くなるのに、目は乾いている。泣く余裕がない、というのはこういうことだろう。

視界の端で、曇った窓の外を雲が流れていく。

光は隠れている。

その曇り空を見つめたまま、京都での高埜木魂の声が、ふいに鮮明に甦った。

――自然のリズムを無視したら、力は宿らへん。

たった一言。

あのときは、たぶん比喩だと、どこかで思っていた。

だが今、胸の一番痛む場所に、ぴたりと収まって離れない。

奈緒美はポケットからスマホを取り出した。

指先がわずかに震える。連絡先の一覧に“高埜木魂”の文字がある。

開発フロアの空気、研究室の冷笑、発表までの残り時間――すべてを一瞬だけ遠くに置いて、通話ボタンを押した。

呼び出し音が、心臓の鼓動と重なって響いた。

白い研究室の空気は冷たいまま。

ただ、その音だけが未来へ続いていた。