肌の精霊と対話する。

シーズン1 月落ちの刻 ~ビワの精霊の物語~

プロローグ〈神の視界(Visione)〉

高埜木魂(たかの・こだま)──令和の化粧師。

代々続く化粧師(けわいし)の家系に生まれた彼は、受け継がれた技術の重みを誰よりも知っていた。

絢爛たる伝統の中で育ち、その価値を守り続ける覚悟と、ただ守るだけでは生き残れない現実とのあいだで、彼の心は揺れていた。

「変えざるものと、変えるべきもの」

──その言葉は、かつてある人物からかけられた問いだった。

高埜木魂は、そのひと言を今も胸の奥深くに刻んでいる。

彼の使命は、ただの継承者で終わらない。

古の技に現代の息吹を与え、「美」という概念そのものを新たに創り上げること。

それが、彼の歩む「化粧道」だった。

*

秋の終わり。

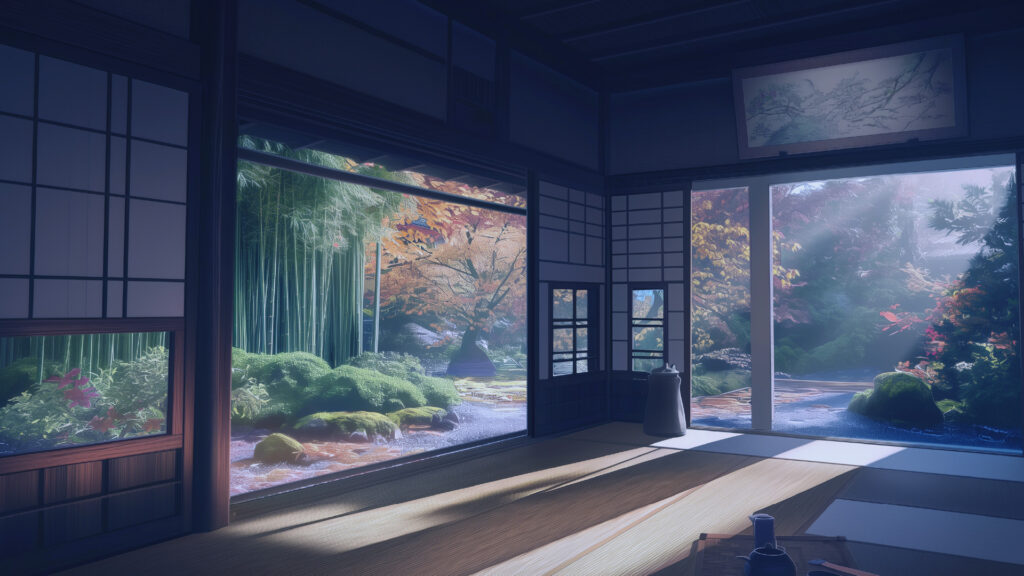

高埜木魂は、京都・愛宕山のふもとにある古刹を訪れていた。

寺に併設された小さな茶室。縁側の障子をすこしだけ開け、朝の空気を取り込んだその室内で、彼は静かに座していた。

目を閉じ、呼吸を整える。

全身の気配を外界にゆだねながら、意識の縁をゆっくりほどいていく。

──その時だった。

眉間の奥がふいに熱を帯び、意識の底からじわりと何かがせり上がってきた。

視界が、変わった。

目を開けた瞬間──

目の前にいた人物の“肌”が、突如、世界の中心に飛び込んできた。

乾燥の兆し。皮膚温の偏り。真皮の線維の乱れ。

それは、表層ではない。

肌の奥の奥──“揺らぎ”や“迷い”といった、心の振動が伝わってくるようだった。

理屈でも、経験でもない。

それはまさに、「視界」としか言いようのない異変。

高埜木魂は直感する。

──肌が語りかけてきている。

しかもそれは、今ある状態や美の衰えだけではない。

その奥に、まだ言葉にもなっていない“未来への意志”すらも帯びていた。

これが、彼に初めて宿った異能。

神の視界(Visione)。

それは静かに、だが確かに彼の中に根を張り始めた。

以後、高埜木魂が肌に触れるとき──

そこには「見た目」だけではない、奥にある“理由”が、

まるで呼吸のように伝わってくるようになった。

なぜ、そうなっているのか。

どうすれば、戻れるのか。

それを、肌のひとえの膜が、そっと語ってくれるようになった。

*

だが、この視界は代償とともにあった。

この力を使うたびに、高埜木魂の内側から何かが削れていく。

深く吸い込んだ息は、どこにも届かないまま熱に変わり、ゆっくりと失われていく。

呼吸は浅く、血の巡りは鈍くなり、骨の芯まで冷たくなる。

それはまるで、他者の“美”を受け取る代わりに、自分の美を手放していくような感覚だった。

──それでも、彼はこの力を受け入れた。

それこそが、化粧師としての応答であると信じていたから。

肌の奥にある、まだ言葉にならない“何か”。

それに静かに耳を澄ませ、見えない答えを共に探す──

その行為こそが、彼にとっての「化粧」だった。

縁側に腰を下ろし、静かに息を吐いた高埜木魂は、首から提げていた小瓶をそっと取り出した。

止水(しすい)。

化粧師にのみ現れる、“色と気配”を宿した液体。

高埜木魂の 止水 は、「赤」。

火とも血とも異なる、それでも確かに“生きた赤”だった。

その止水が、小瓶の中で──ふわりと揺れた。

なにかが、目に見えぬ手で触れたような気配。

*

──その瞬間、スマートフォンが震えた。

画面に表示された名前は「美咲」。

東京でサロンを営む、古い友人であり、かつて研究を共にした美の同志──

そして、今でもどこか彼を特別に思い続けている女性だった。

「……木魂さん、お願い。

最近、お客さんの肌に、急に赤みやぶつぶつが出るようになって……

どんな施術をしても逆に悪化するの。

こっちの手を、拒んでるみたいで……」

美咲の声は、いつになく不安定だった。

その切実な訴えは、高埜木魂の“視界”に、すぐさま異変の気配を落とした。

それは、単なる施術のミスでも、処方や機器のトラブルでもない──

少なくとも、そういった“普通の不調”では片づけられない何かが、肌の奥で、静かにうごめいている気がした。

「……わかった。

すぐに行く」

彼は電話を切り、止水の状態を確かめるように小瓶を握りしめ、ゆっくりと立ち上がった。

庭の竹が、ひとつだけ、細く鳴った。

高埜木魂の視界は、静かに、次なる変化へと開かれていく。

──その気配が、どこから届いたものなのかを知るのは、もう少し先のことになる。