肌の精霊と対話する。

シーズン1 月落ちの刻 ~ビワの精霊の物語~

エピソード10〈命キレイ〉

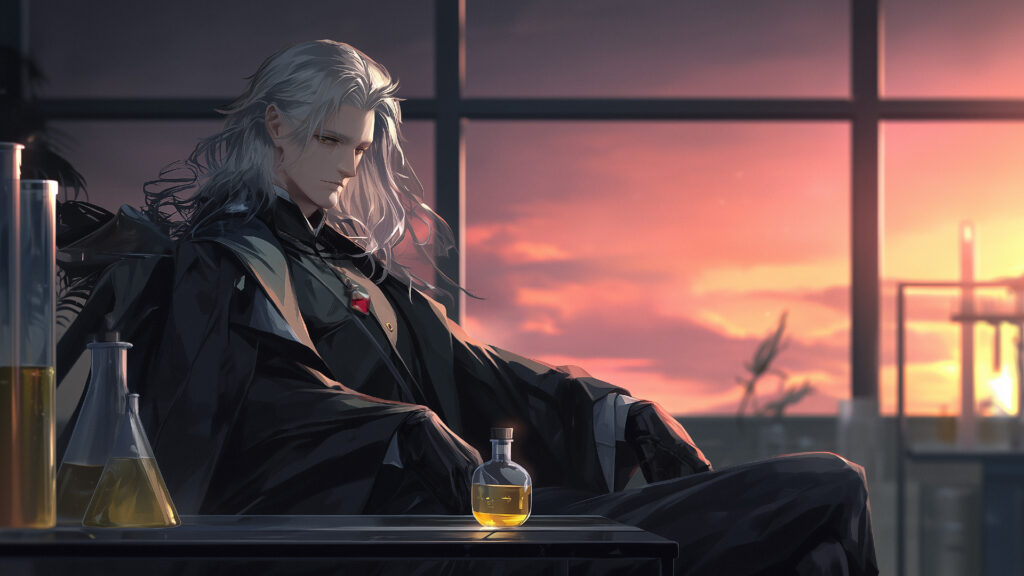

ビワの発酵研究は、1ヶ月にわたる高埜木魂の緻密な努力の末、

ついにその成果を見せ始めた。

「月落ちの刻、自らの床で。」

精霊が囁いたその言葉。

自然が与えた条件を忠実に再現した結果、奇跡のような発酵液が静かに立ち上がった。

金色に澄んだ液体は、わずかに揺れるだけで、かすかな香気を放つ。

その香りは、ただの芳香ではなく、何かに“応えている”ような深さを帯びていた。

「……これで、やっとや」

高埜木魂は静かに呟き、研究室の静寂の中で深く息をついた。

量産化の道も見え、美咲のサロン「花影」の未来にも確かな光が差していた。

このひと月、張り詰めていた心がようやく、少しだけ緩んでいく。

「せっかく沖縄まで来たんですからねー、ちょっと島を巡ってみましょうや?」

その朝、白い軽トラックが農園の坂道をゆるやかに上ってきた。

島袋さんが運転席の窓を開け、にこやかに声をかける。

研究の一区切りがついた今、

高埜木魂の中には、ようやく“見ること”に向けられる余白が生まれていた。

彼は素直に頷き、助手席に乗り込んだ。

しばらく走ると、風景がゆるやかに変わっていく。

舗装路の端に野花が揺れ、海からの風が山の斜面を渡ってくる。

島袋さんは、ハンドルを握りながらぽつりと呟いた。

「きゅうはね、南部んかい行きましょうか。

ちょい静かなとこさぁ」

(今日はね、南部に行きましょう。

ちょっと、静かなところです)

軽トラックは坂を登り、やがて一角の駐車場に滑り込む。

高埜木魂が降り立つと、目の前にはコンクリートの慰霊塔があった。

──ひめゆりの塔。

観光シーズンを外れたその場所には、人の姿がなかった。

空は澄みわたり、ただ風だけが、淡く通り抜けていた。

塔の前に立ったとき、

高埜木魂の胸の奥で、何かがひそやかに揺れた。

風が、吹いた。

音も、香りもない。

けれど、その気配が、はっきりと“触れて”くる。

そこには、語られなかった声があった。

語られることのなかった、痛みの層があった。

誰かを守ろうとした命。

逃げずに、寄り添おうとした命。

そのひとつひとつが、いまなおこの場所に残っていた。

ふいに、胸の奥に雫が落ちた。

波紋のように、静かに広がっていく。

止水に一滴の水が落ちるように、音もなく伝わってくる──

少女たちの声。

「ここには敵も味方もありませんでした。

皆一つ。

命キレイ。」

命が、誰かのために差し出されること。

命が、どれほど真っ直ぐだったか。

その澄みきった光が、形を持たずにそこに満ちていた。

「……命、キレイやな」

気づけば、高埜木魂は、そう呟いていた。

それは、“見た目の美しさ”ではない。

磨かれた姿でもない。

命の使い方。

命の在り方。

そのすべてが、ただ静かに“美しい”という感覚だけを残していた。

その言葉が、胸の奥に静かに染み込んでいく。

善も悪も、超えていた。

誰かを裁くためでも、選ぶためでもない。

ただ──

命が、命として在るということ。

そこに、人の営みがあった。

止水が、かすかに鳴った。

応えるように、優しく、静かに。

帰り道、島袋さんがぽつりとつぶやいた。

「きゅうは、いい空やったさぁ。

高埜さん、うちなーは──ずっと待ってたんよ」

(今日は、いい空でしたねー。

高埜さん、沖縄は──ずっと、待ってたんですよ)

「……なんか、そんな気がしとったわ」

高埜木魂は、助手席で小さく笑った。

風が、しばらく車内を満たしていた。

*

午後、高埜木魂は研究室に戻った。

発酵液のその後の状況確認のため冷蔵庫の鍵を解除する。

一連の瓶が並ぶ棚──。

そこで、手が止まった。

瓶が、1本足りない。

静かに、確かに、並べてあったはずのボトルが、抜け落ちていた。

満月の夜に収穫した、あの果実を使った、最も初期の応答を得た瓶。

その1本だけが──消えていた。

目に見える痕跡は、何もなかった。

それでも、高埜木魂は確かに“触れられた気配”を感じていた。

そして、足元。

黒い繊維。

数日前、伊丹空港で見た男たちが纏っていたスーツと、よく似た質感。

(……やっぱり、繋がっとったんやな)

高埜木魂は、そっと棚の奥に手を差し入れた。

その奥から、わずかに“香りの層”が立ち上った。

誰かが、瓶に触れた。

誰かが、この部屋で“何かを動かした”。

研究ノートを開く。

ボトルナンバーの横に、一本だけ、消されたような跡。

薄く残るインク。誰かが、記録をなぞった──。

(そら、そうなるわな……)

彼は棚を閉じながら、かすかに笑った。

その声は、どこかで覚悟を決めた者のそれだった。

精霊は、沈黙していた。

止水も、何も告げない。

けれど──

彼は、すでに感じていた。

次の問いが。

次の応答が。

そして──

次の戦いが、始まる。