ヴィウの囁きと美しき挑戦。

シーズン1 始まりのささやき

エピソード4〈影の兆し〉

「チーフ!

こんな時間にすみません!

大変です!」

スマホ越しの祐輔の声は、ひどく焦っていた。眠気が一瞬で吹き飛ぶ。

「どうしたの?」

「ライバル会社が、うちとほとんど同じサプリメントを発表しました。

しかも――あの“新しい原料”を使っています」

血の気が引いた。展示会まで、もう十日もない。

これは、広告や打ち出しで先を越されたという話ではない。商品開発そのものを持っていかれたのだ。

数か月、積み上げてきたものが、一瞬で無力になる。

(どうして――)

喉が渇く。頭の奥に、得体の知れない黒い影が忍び寄ってくる。姿は見えない。けれど、すぐ背後で息を潜めている。そんな気配だけが、はっきりとあった。

*

いてもたってもいられず、夜明け前にオフィスへ向かった。

真っ暗なフロアに灯りを点け、奈緒美は机じゅうに資料を広げた。

進行表には、赤字で「展示会まで残り9日」。

奈緒美は深く溜息をついた。状況は絶望的だった。プロモーションは順調に進んでいたが、肝心の製品が先に出された今、すべてが無意味になった。

見込み客へのアポイント、メディアとの段取り、展示会の導線――どれも「優位な製品」が前提だ。

その前提が今、崩れた。

「こんなスピードで開発できるはずがない……」

声に出してみても、答えは出ない。

ページを行きつ戻りつする視界の端で、影の輪郭だけが濃くなっていく。

内部? 外部? 偶然?

どれも論理が立たない。立たないからこそ、見えない何かがすぐ近くまで迫っているようで、胸がきしんだ。

*

朝。スタッフが一人、また一人と出社し、フロアに人の気配が戻ると、空気はさらに重くなった。誰も声を荒げはしない。けれど視線が、一斉に奈緒美に集まる。祐輔も心配そうな顔でこちらを見ている。

スタッフの視線を浴びながら、

(逃げたい……)

胸の奥で声が震える。心の中では泣いている。

誰かに縋りたい。

だが、そんな誰かはどこにもいない。

(これで、完全に終わった……?)

そんな思いが頭をよぎる。けれど、彼女が今どんなに不安や苦悩を抱えていても、チームのリーダーとして何かを言わなければならなかった。だが、何を言えばいいのかさえ分からない。

「……もう一度、……」

言葉はそこで途切れた。

声を続けられなかった。

奈緒美は目を閉じ、深く息を吸い込んだ。

ここで自分が崩れてしまっては、すべてが終わる。

だが、これ以上の逆境に耐えられるのか。

完全に心が折れそうだった。

重い沈黙のまま、短いミーティングは散会となった。

現場を仕切るのはプロジェクトリーダーである自分――その建前が、今ほど苦しい鎧に感じられたことはない。

*

デスクに戻ると、内線が鳴った。

「部長室に来てくれ」

平木慎吾の低い声だった。

厚い扉を閉めると、外のざわめきが消える。

窓際に立っていた平木部長が、ゆっくりと振り返った。表情は厳しい。だが、感情を押しつぶすような冷たさではない。

「夏目、普通ならもう終わりだ」

静かな声音が、部屋の空気をたしかに変えた。

「展示会まであと九日で、商品そのものを奪われた。

奇跡でも起きない限り、立て直しは無理だ。」

言葉は残酷なほど正確だった。言い逃れの余地はない。

「……だが、ここで投げたら本当に終わる。

泣いてもいい。

俺の前でだけはな。」

胸の奥で何かがきしみ、熱くなる。けれど、涙は出なかった。今、ここで涙に崩れたら、本当に終わってしまう気がした。

部長はしばらく黙り、視線を落としたまま、続けた。

「私にもどうすればいいか、今はわからない。

ただ、夏目――今日は一旦帰れ。

一瞬でもここから離れるんだ。

明日の朝、対応策を練るぞ。

北川も呼んでおいてくれ。」

逃がしてくれたのではない。背中を押し、明日の戦場に立たせる言葉だった。

頷くのが精一杯だった。帰ることは、逃げることに似ていて怖い。だが、ここに座り続けても、すり減るだけだ。

部長室を出ると、廊下の蛍光灯が少し白すぎて、視界が滲んだ。

*

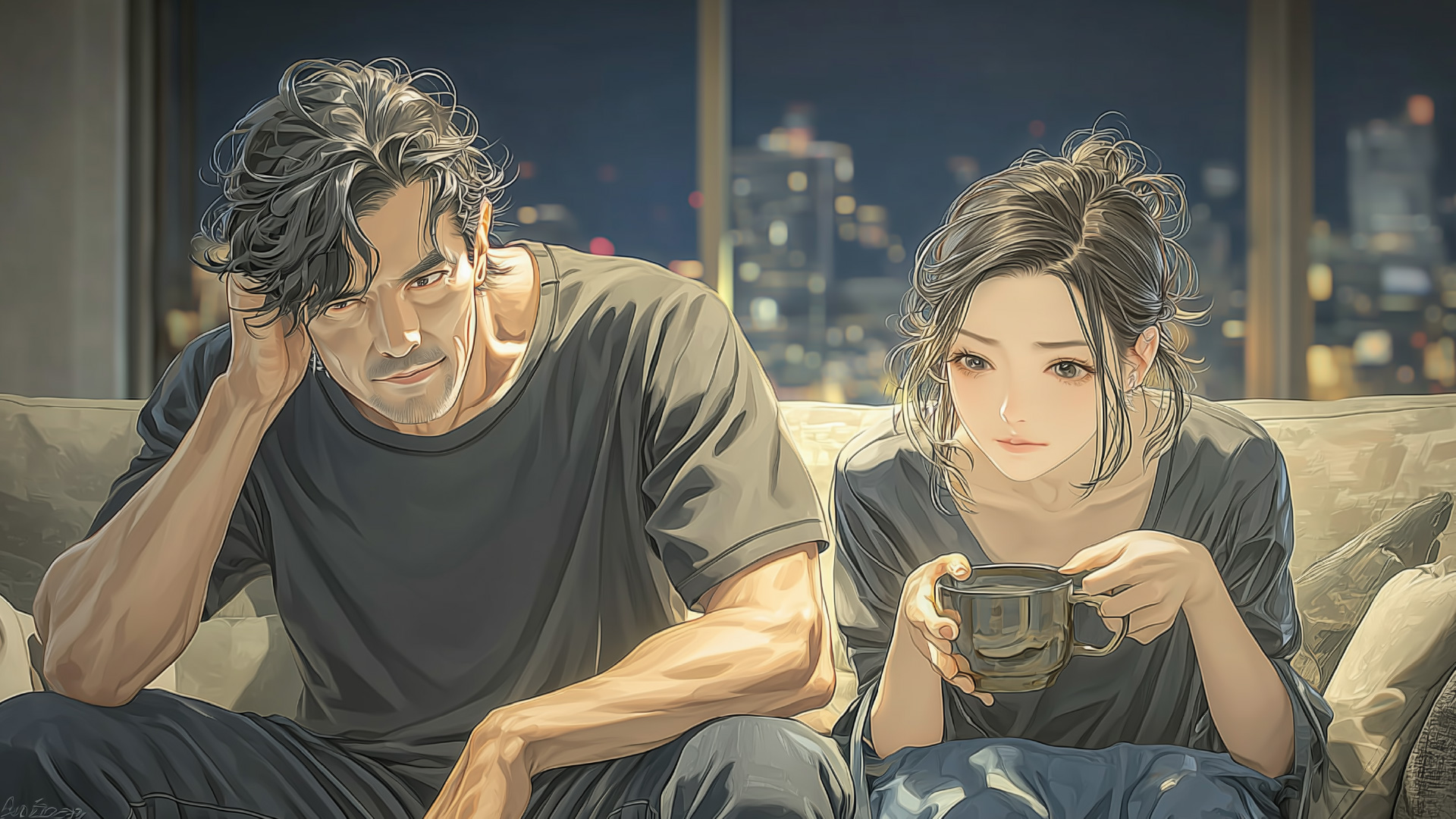

帰宅した。

自宅のドアを閉めた途端、静けさが全身にまとわりついた。

リビングのテーブルには、朝のままのプリントとマグ。テレビのランプが点いている。

キッチンから、スープの匂いがした。

「あれ、おかえり。

大丈夫か?」

健一がマグを差し出す。

「うん……」

と短く答えると、言葉はそれ以上、喉を通らなかった。

優しさに触れると、壊れてしまいそうで。

マグを両手で抱え、湯気の向こうを見つめる。

(普通なら、もう詰んでいる。)

誰よりも自分がそれを知っている。奇跡でも起きない限り、立て直しは絶対に無理――。

けれど、奇跡は待つものじゃない。明日の朝、策を練る。

その約束だけが、冷え切った胸の真ん中で、わずかな熱を保っていた。

窓の外で、風が植え込みを鳴らした。

見えない影は、まだどこかで息を潜めている。

こちらを伺い、距離を測り、また一歩、近づいてくる。

形はない。名もない。だが、たしかにいる。

展示会まで、残り九日。

失われた優位。

迫り来る影。

そして、折れるか折れないかのぎりぎりに立っている自分。

奈緒美は、鼓動の音を数えた。

それだけが、今夜、崩落の縁から自分をつなぎ止めるロープだった。